5 settembre 2020 h 15.30

Cinema Goldoni Viareggio (LU) – via San Francesco, 124

12 settembre 2020 h 18.00

Mostra Tomás Saraceno. Aria – Palazzo Strozzi Firenze

Altro film del regista: // Oppenheimer //

Temi

Fantascienza e/o distopia

// Another End // Povere creature! [Poor things] // Amore postatomico // M3GAN // Everything Everywhere All At Once // Siccità // Nope // Penguin Highway // Lightyear: la vera storia di Buzz // E noi come stronzi rimanemmo a guardare // Dune // La terra dei figli // Tenet // Il dottor Stranamore // AD ASTRA // Brightburn // Jurassic World Il Regno distrutto // 2001: Odissea nello spazio // Tito e gli alieni // L’isola dei cani // La forma dell’acqua //

Artisti

// Tenet (nel commento: Tomás Saraceno) // Volevo nascondermi (Antonio Ligabue) // Escher Viaggio nell’infinito // Il mio capolavoro (nel commento: “Modigliani e l’avventura di Montparnasse 1920 – 2020” Livorno Museo della Città) // Lucky (nel commento: Marina Abramović) // Ella & John (nel commento: Urs Fischer) // Alla ricerca di Van Gogh //

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS

È il palindromo latino che dà la base linguistica al film.

Si può leggere da sinistra a destra e da destra a sinistra; si può inserire in un quadrato magico che forma una croce al centro.

È stato ritrovato in numerosi reperti archeologici di epoca romana e in antiche chiese.

Una traduzione potrebbe essere: Il seminatore, con il carro, tiene con cura le ruote. Ma non è certa e indubbiamente riduce a zero l’alone di mistero che circonda questo antico palindromo, utilizzato per dare un nome ai personaggi principali di TENET, regia di Christopher Nolan.

Molte altre traduzioni sono state proposte; sull’argomento non è detta l’ultima parola.

La base filosofica del film è la vecchia, cara, teoria della relatività (la fisica è tornata a essere, come in origine, un capitolo della filosofia), che ha previsto la possibilità di modificare durata e verso del tempo relativo se i sistemi di riferimento si muovono, uno rispetto all’altro, a una velocità paragonabile a c = 300.000 km/sec (“c”, dal latino celeritas, è la velocità della luce).

Ne consegue il famoso paradosso dei gemelli: uno dei due rimane sulla Terra, l’altro si muove a una velocità prossima a “c”; dopo alcuni anni si incontrano casualmente al cinema e scoprono di non essere più gemelli.

È un paradosso perché difficilmente ci si incontra al cinema dopo che uno dei due ha viaggiato a una velocità prossima a 300.000 Km/sec (in un secondo sette volte e mezzo il giro della Terra all’equatore, lungo 40.000 Km). Ma, soprattutto, perché siamo molto lontani dalla possibilità di viaggiare a quella velocità (“c” è un limite, non raggiungibile dalla massa; è la velocità delle radiazioni elettromagnetiche).

La teoria della relatività è vecchia e cara non perché superata, ma perché ne sento parlare da quando avevo sedici anni.

In una variante paradossale, in certe condizioni particolari, condizioni che probabilmente non si verificheranno mai nella vita normale (mentre la gente va in ufficio o al supermercato o porta i bambini a scuola), il tempo cambia verso: va all’indietro.

Se cambia il verso del tempo, cambia anche il verso dell’entropia: le parti dell’universo che muovono verso l’ordine vanno verso il disordine e viceversa; complessivamente l’universo torna indietro a quell’unico punto da cui è partito il Big Bang.

Se il tempo fosse un gambero è il titolo di una deliziosa commedia musicale di Iaia Fiastri e Bernardino Zapponi, messa in scena negli anni ottanta dalla compagnia di Garinei e Giovannini, con la regia di Pietro Garinei (Sandro Giovannini era morto) e le musiche di Armando Trovaioli.

Se il tempo fosse davvero un gambero, cioè potesse andare all’indietro, una zuppa di pesce uscirebbe dal piatto, poi dalla padella, i suoi componenti ittici uscirebbero dalla rete che li ha pescati e tornerebbero liberi di girare in fondo al mare.

In realtà, se il tempo cambiasse verso, i vari eventi che si sono succeduti non l’avrebbero fatto, non si sarebbero verificati uno dopo l’altro: il piatto non sarebbe riempito con la zuppa di pesce, il fuoco non sarebbe acceso sotto la padella, i pesci non sarebbero entrati nella rete, i pescatori non sarebbero andati a pescare e, tornando ancora indietro nel tempo, in quella zona della Terra non ci sarebbe il mare ma, forse, una foresta abitata da scimmie antropomorfe, o, ancora più indietro, una landa deserta, roccia fusa o chissà cosa.

Il secondo principio della termodinamica afferma (una delle possibili enunciazioni, la più divertente) che una zuppa di pesce non può spontaneamente trasformarsi nei pesci vivi che la compongono.

Anche la trasformazione inversa, dei pesci vivi in zuppa di pesce, non è un fenomeno spontaneo: occorre il cuoco e tutta una serie di congegni e competenze. La zuppa di pesce è un sistema ordinato poco meno dei pesci vivi (considerato, tra l’altro, che contiene un numero notevole di esseri viventi).

Se mancano contributi essenziali, i pesci muoiono senza padelle e senza cuochi e si trasformano in un ammasso maleodorante di molecole disorganizzate che non ha alcuna possibilità di essere scelto dai clienti di un ristorante di mare in questa calda giornata di fine estate.

Se si verifica l’inversione del tempo, un’automobile ammaccata in un incidente automobilistico si trasforma in un’automobile priva di graffi e ammaccature, si rimette sull’autostrada procedendo all’indietro, in retromarcia, dal luogo dell’incidente al punto di partenza. Nessuno pagherebbe più l’assicurazione; in caso d’incidente, inverto il tempo ed è fatta.

Se però il fenomeno dell’inversione proseguisse, l’automobile si ritrasformerebbe nei suoi componenti assemblati in fabbrica da tecnici e operai specializzati in una catena di montaggio che non avrebbe più ragione di esistere (tanta fatica per costruire automobili, spostare masse di contadini dal sud per farli diventare operai nelle fabbriche del nord, pagare tangenti ai politici locali e nazionali, per ritrovarsi con le carrozze e i cavalli).

Le pellicce farebbero il percorso dalle sfilate di moda alla giungla o alla savana, dalle spalle delle indossatrici alla pelle degli animali selvatici o di allevamento da cui provengono.

Una macchina che realizzasse l’algoritmo dell’inversione dell’entropia potrebbe distruggere la vita sulla Terra, distruggere la Terra, annullare la sequenza di eventi che hanno portato dal Big Bang a questa giornata di sole settembrino a Viareggio (nove minuti in treno da Pietrasanta), nel cinema Goldoni, dopo avere mangiato un babà nella pasticceria Cusimano, in piazza Sant’Antonio, sorseggiato un buon caffè, evitato di fumare il mezzo sigaro toscano (di questi tempi, meglio risparmiare il fiato e trattare bene le vie respiratorie), ascoltato con curiosità i discorsi degli avventori del bar pasticceria che si conoscono tutti, si salutano, si siedono ai tavoli, giocano a carte, parlano del più e del meno.

La lunga e ampia strada pedonale di fronte al mare, dove, nei giorni di carnevale, sfilano i carri allegorici, non è molto distante da qui; è piena di villeggianti che passeggiano, nonostante siamo alla fine dell’estate.

Come mi piace questa parola: villeggiatura! Mi dà l’idea di un tempo sottratto ai doveri della vita normale, che tanto normale non è se ci sottomette a obblighi da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo, ci costringe a guardare in continuazione le lancette dell’orologio (per modo di dire, ma quei numeri che scorrono implacabili sono anche più aggressivi delle lancette).

Sarebbe bello se ci potessimo liberare, se potessimo cambiare sistema di riferimento del tempo (faccio un salto nel Rinascimento e torno), allungare i secondi, farli durare ore, accorciare le ore tristi, le giornate di pioggia quando la pioggia è monotona, o quando manca la luce e stiamo lì, malinconici, con la candela accesa e il dubbio: tornerà?

Non ci si capirebbe più niente, se ognuno potesse manovrare il tempo a modo suo, come accade nel film (a giudicare dall’espressione, anche gli attori hanno perso il filo); però che bello! La vita sarebbe una villeggiatura.

Sul tempo come variabile indipendente e sulle sue oscillazioni relativistiche si basa questo film di un regista che ama confrontarsi con argomenti enigmatici.

Con questa premessa si potrebbe pensare che il film sia cerebrale, noioso.

Si potrebbe pensare ed è così: cerebrale, noioso; un mattone.

Dura troppo: due ore e mezza; costringe a sbadigliare sotto la mascherina. Per fortuna gli spettatori sono pochi e l’aria emessa con gli sbadigli probabilmente si disperde nella grande sala.

I film di fantascienza a me piacciono se hanno personaggi presi dalla vita reale, uomini e donne comuni che vivono una teoria scientifica esagerata o un’applicazione tecnologica futuristica. In questo consiste il divertimento: il bambino qualunque, in cui ogni bambino può identificarsi – con genitori normali, in cui tutti i genitori possono identificarsi – incontra un extraterrestre, fa amicizia, lo adotta, lo nasconde, come farebbe con un cagnolino perso.

I personaggi di questo film sono tutti fuori dal comune e inverosimili, l’identificazione è impossibile: alcuni sembrano cartoni animati giapponesi, altri vivono in un mondo a parte.

Il personaggio femminile, per esempio, è una bella ragazza ricattata dal marito, un magnate russo, con la sottrazione del loro figlio. Il padre allontana la ragazza dal bambino, che ogni tanto s’intravede: «domani vado con la tata a vedere la lava di Pompei», dice più o meno (forse il magnate ha intenzione di comprargli gli scavi di Pompei per farlo giocare).

La ragazza, a cui è impedito di partecipare alla gita (il figlio si sta affezionando più alla tata che a lei), non suscita compassione, solidarietà; il suo dramma è fonte di sbadigli.

Si parla di vendite milionarie di quadri falsi, si vedono yacht, motoscafi, ambienti sfarzosi; mi domando chi potrebbe identificarsi con questo personaggio; forse solo la moglie di un vero magnate russo ricchissimo e privo di scrupoli. Spero che di questi personaggi, nella vita reale, non ce ne siano molti a piede libero.

Il magnate russo ha avuto una giovinezza difficile, altra fonte di sbadigli, e ha costruito … come si può chiamare … un’organizzazione (non proprio di beneficenza), un’azienda che si occupa di traffico d’armi e vuole impossessarsi di una valigia contenente plutonio, con il quale, attraverso un meccanismo assai complicato, forse spiegato, ma difficile da capire, scatenare la fine di questo pianeta.

Ma sì … perché accontentarsi di una guerricciola nucleare? Gli sceneggiatori, giacché ci sono, mettono in campo la guerra definitiva, l’ultimo atto, The End.

Non si capisce per quale motivo il magnate russo voglia distruggere la Terra, quale vantaggio avrà dall’apocalisse (forse ha scommesso sulla fine del mondo e, si sa, i magnati russi mafiosi vogliono sempre vincere le scommesse).

La trama è complicata e gli sbadigli impediscono di seguirla fino in fondo (sperando sempre che l’aria emessa non saturi la sala), anche perché ogni tanto vengono fuori incredibili oggetti invertiti: proiettili che anziché colpire il bersaglio rientrano nella pistola, altri che risalgono verso la mano che li ha lanciati, trucchi che fanno pensare non alla teoria della relatività ma all’illusionismo nei vicoli napoletani («Qua si vince, qua si perde»).

Oltre ai personaggi in evidenza, c’è una massa di impiegati abbastanza anonimi che formano truppe scelte e ben addestrate, pronte a lanciarsi in combattimenti individuali e di gruppo. Visto un combattimento, visti tutti; le mosse di arti marziali sono sempre le stesse e sembrano balletti o richiamano alla memoria i cartoni animati.

Le numerose guardie del corpo, ubbidienti come automi, sono sempre pronte a ricominciare, a farsi sbattere contro un vetro che cade in frantumi, a dare e ricevere colpi proibiti, senza, apparentemente, farsi molto male. Un aereo viene sequestrato e guidato a sfondare i caveau di una banca all’aeroporto: una quisquiglia, una pinzillacchera (direbbe Totò).

In preparazione di questo evento, si sente l’unica battuta realistica del film: «Il freeport (movimentazione e stoccaggio merci, zona franca in aeroporto) è come il sistema bancario svizzero: torbido».

Dopo un po’ rinuncio a capire e mi limito a seguire passivamente le immagini, pensando agli strumenti musicali, speriamo finti, distrutti nelle prime scene del film e agli spaghetti alla Tito, non male, mangiati in un ristorante sulla passeggiata a mare prima di avvicinarmi al cinema e di sedermi a un tavolo del bar pasticceria Cusimano.

Mentre scorrono sullo schermo gli ultimi combattimenti e il magnate russo viene ucciso e buttato a mare dalla moglie (finale prevedibile) penso: la prossima volta devo provare la zuppa di pesce, finché sono in tempo a trovarne una non invertita (come sarà una zuppa di pesce invertita? Pesci vivi che saltano da soli in bocca. Indigesta, suppongo).

Un giro per Viareggio è un’esperienza piacevole, anche se si conclude con un film noioso.

Che c’entra questo film – il primo in una sala cinematografica dopo sei mesi – con i ragni? Nella storia della Terra c’è stato un momento in cui prevalevano gli Artropodi, fra i quali i ragni. In un futuro che alcuni ritengono inevitabile se non ci diamo una mossa, i ragni potrebbero essere i nostri eredi, dominare la Terra quando avremo distrutto gli animali più vicini a noi nella scala evolutiva e noi stessi.

Dunque, i ragni si trovano nel passato e, forse, nel futuro.

Finite le vacanze in Versilia, Firenze mi ha offerto la mostra Tomás Saraceno. Aria in Palazzo Strozzi.

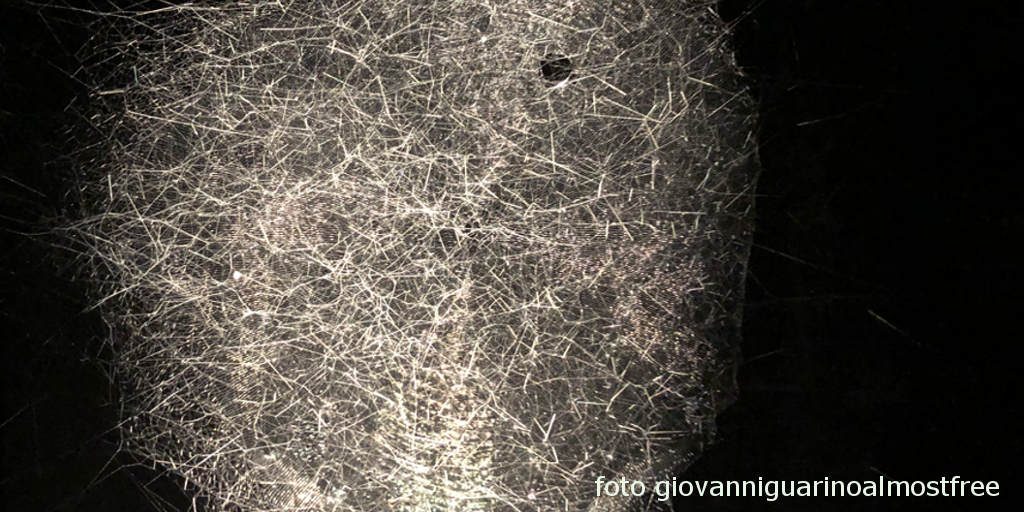

Un tema ispiratore delle opere di Tomás Saraceno è la tela dei ragni, che l’artista riproduce in grandi dimensioni, mostrando come rappresenti il modello di una struttura presente in ambiti totalmente diversi: il cervello umano, con la sua rete di connessioni neurali, i corpi celesti, collegati dalla forza di gravità in una rete cosmica che abbraccia l’intero universo.

Certamente questa mostra sarebbe piaciuta a Jean-Henri Fabre (1823, 1915), il paziente e instancabile osservatore di quegli animali che lui distingueva benissimo, e invece noi di solito raccogliamo sotto il nome generico di insetti (a Napoli scarrafoni), mettendo insieme esseri viventi diversissimi tra loro.

Chiamarli tutti insetti è come mettere nello stesso gruppo elefanti e tartarughe, rinoceronti e rane. I ragni non sono insetti.

Ripassiamo le categorie di Linneo, che ci aiutano a fare i primi passi per orientarci nel complesso mondo dei viventi. Per studiare i sassolini si comincia col dividerli in base alla forma e ad altre caratteristiche che in seguito potranno risultare poco importanti o troppo complesse.

Potremmo distinguere i sassolini in base alla possibilità di farli saltellare sulla superficie di un lago, con la giusta angolazione del lancio. Non è un buon criterio, perché dipende dall’abilità di chi lancia. Potremmo, per dire, leccarli e organizzarli in base al sapore che ci rimane in bocca.

Importante: il criterio non dev’essere personale (tipo: i sassolini simpatici e gli antipatici), dev’essere condiviso dal maggior numero di persone possibile: un criterio realisticamente oggettivo – bisogna accontentarsi; sappiamo che l’oggettività, come la felicità, non è di questo mondo.

Cominciamo a dividerli in mucchietti, come viene viene. Poi affineremo i criteri di catalogazione, approfondendo gradualmente lo studio.

La stessa cosa si deve fare per i viventi; questa è l’idea geniale di Linneo, così geniale da consentire al sistema di nomenclatura binomia di sopravvivere al suo autore (vissuto nel ‘700). Un sistema di nomenclatura che, partendo da caratteristiche ampie e generiche, si affina sempre di più, fino ad individuare ciascun essere vivente con due nomi: genere, specie.

I ragni appartengono al dominio degli Eukaryota, al regno degli Animalia, al phylum degli Arthropoda, al subphylum dei Chelicerata – fin qui si trovano nello stesso gruppo degli insetti.

Formiamo un altro mucchietto: appartengono alla classe degli Arachnida (ecco perché, se vogliamo chiamarli con un termine generico, il più corretto è aracnidi), all’ordine degli Araneae, diviso in un centinaio di famiglie, 3.500 generi (circa), 48.000 specie.

In Italia sono stati individuati 370 generi di ragni, 1.500 specie; i numeri sono dati per fornire un ordine di grandezza, tenendo presente che le ricerche in questo campo costringono ad aggiornarli in continuazione.

Riassumendo: i ragni sono – invertebrati (niente scheletro interno ma cuticola esterna di protezione e sostegno costituita da chitina, un polisaccaride, e proteine) – artropodi (8 zampe articolate) – chelicerati (presenza di due appendici appuntite, dette cheliceri, specializzate per la nutrizione; in alcune specie secernono un veleno che immobilizza la preda). Due appendici (pedipalpi) hanno funzione sensoriale o riproduttiva. I ragni sono privi di antenne e di ali.

Differentemente dagli insetti (corpo diviso in tre parti: capo, torace e addome), hanno il corpo diviso in due parti (prosoma o cefalotorace e opistosoma o addome) collegate da una minuscola struttura cilindrica (pedicello).

Tutte le appendici (4 paia di zampe, due cheliceri, due pedipalpi) sono legate al cefalotorace; nell’addome sono presenti le filiere collegate alle ghiandole setifere: secernono una proteina liquida che indurisce a contatto con l’aria.

In testa a questo commento c’è la foto di un mio ospite che aveva trovato alloggio in un angolo di una finestra che apro raramente e per il periodo delle vacanze è stata chiusa. L’apertura della finestra ha distrutto la ragnatela. I ragni sono ottimisti: non si aspettano che le cose cambino in peggio, che le finestre chiuse siano aperte a loro danno. Nella fotografia si vedono benissimo le quattro paia di zampe articolate e la divisione del corpo in due parti.

Non si distinguono bene i segmenti che costituiscono le zampe, in numero di sette e con nomi che ricordano le ossa delle nostre gambe (coxa, trocantere, femore, patella, tibia, metatarso e tarso). Evidentemente, anche nella sistematica e nell’anatomia privilegiamo il nostro punto di vista: partiamo sempre da noi. Ma forse non potremmo fare diversamente.

Per agire su questi segmenti, per deambulare, i ragni non hanno a disposizione muscoli, ma utilizzano cambi di pressione dell’emolinfa (il loro sangue) all’interno dei segmenti; un sistema alternativo per comandare il movimento delle articolazioni.

È solo un’opinione, ovviamente, ma il mio ex ospite mi sembra bello, molto bello, elegante; mi fa pensare a un suonatore di arpa che fa scorrere le sue dita affusolate sulle corde, e mi dispiace di avergli distrutto la ragnatela, che ora, in brandelli, ha perso la sua bellezza geometrica.

Mi richiama alla memoria un momento dell’infanzia, quando mi sedevo sui gradini più alti della scala che dal “passetto” portava nel vecchio cortile. Questa postazione mi piaceva molto.

Ero nascosto dai rami e dalle foglie odorose del limone alla vista delle persone che abitavano giù.

Mast’Antonio, il vecchio falegname, governava la griglia a carbonella dove si arrostivano i carciofi e chiamava figlió (figliola, ragazza) la moglie Consiglia.

Era allegro, spiritoso; a diciott’anni aveva combattuto nelle trincee della prima guerra mondiale, dove morì (disperso) il fratello di mia nonna Carolina. Era riuscito, uno dei pochi, a tornare a casa. Soprattutto, era riuscito a non farsi rovinare lo spirito dalle sofferenze patite, tanto da vivere serenamente (così sembrava), dopo avere affrontato un’altra guerra, questa volta da casa. Molti anni dopo fu fatto commendatore, insieme ai pochi superstiti della grande guerra; secondo me: una magra consolazione. Chi mi ridarà la giovinezza che mi hanno sottratto?

Il figlio di Mast’Antonio, Peppino, faceva anche lui il falegname; un tipo nervoso, a volte acido, un po’ artista (per diletto costruiva orologi a cucù, l’unica forma d’arte svizzera, secondo Orson Welles). Amava le canzoni; la domenica mattina inondava il cortile con “Abbassa la tua radio per favore”, con “Signorinella pallida, dolce dirimpettaia al quinto piano” (Achille Togliani), con “Binario triste e solitario” (Claudio Villa).

La moglie di Peppino si chiamava Maria; me la ricordo sempre sofferente, poi è vissuta più di tutti.

Altri personaggi entravano e uscivano dal cortile.

Allora era un giardino; sarebbe stato presto violentato da un brutto edificio che avrebbe sostituito il forno, il pollaio. La scala modificata, lo spazio libero dimezzato, l’arancio abbattuto. Ho il vago ricordo di un dolore causato dalla trasformazione, la sensazione di una perdita. Chi mi ridarà il giardino che mi hanno sottratto?

Prima che questo disastro accadesse, mi capitava, la mattina d’estate, di svegliarmi e scoprire che la casa, inondata dal sole, era vuota; un buon odore mi guidava verso il passetto, da cui vedevo mia madre nel cortile, indaffarata con altri a tenere viva la fiamma nel forno: il pane, le pizze, le mele cotte. L’odore caldo riempiva l’aria.

Nei ricordi più antichi c’erano altri personaggi importanti, i primi a scomparire, a dissolversi nel nulla, lasciando però un segno forte della propria esistenza: la sagoma, le voci, gli ambienti che abitavano, che ancora oggi, dopo tanti anni, quando ci capita di parlarne, sull’onda dei ricordi, chiamiamo: ‘a (la) casa ‘i (di) Cicilia, ‘a casa ‘i Rachele.

Cicilia (Cecilia) aveva il marito barbiere, silenzioso, e una carretta di figli (mai saputo quanti).

Rachele era vecchia, viveva in quell’unica stanza, quasi interamente occupata da un lettone.

Il marito di Rachele stava sempre seduto con una gamba appoggiata sull’altra, piegato su un pezzo di stoffa. In quanto sarto gli spettava il titolo di cusətorə, che sostituiva il nome (il simbolo ə designa la vocale centrale media caratteristica della lingua napoletana, come in mammətə = tua madre).

‘O cusətorə (anche ‘u cusətorə, perché l’articolo, in napoletano /ó/, in provincia diventava /u/) non aveva un nome e stava sempre seduto in quella posizione, fuori della porta che dava sulla strada, forse per godere della luce e della sfera di sole. A volte si alzava per controllare il ferro da stiro che si riscaldava sulla brace. Per vedere se aveva raggiunto la temperatura giusta lo sollevava, lo capovolgeva e ci scaricava sopra un grosso sputo. La saliva spariva, sprigionando una sottile nube di vapore; allora cominciava a stirare.

Queste persone non vivevano bene, no, non vivevano bene; godevano di poche comodità. Non c’è nulla da rimpiangere, perché la vita frugale di allora era piena di preoccupazioni. C’era differenza tra chi viveva al primo piano e chi viveva a pianterreno. Però anche al primo piano (la piccola borghesia) c’erano grosse preoccupazioni economiche. Le comodità erano scarse per tutti e l’igiene mancava.

Eppure il clima, nel ricordo, sembra allegro, l’atmosfera sembra quasi gioiosa, come in quelle commedie di Viviani i cui personaggi, disperati, si scambiano battute divertentissime. Naturalmente è l’infanzia a restituirmi un ricordo quasi di favola, perché, riflettendo, mi rendo conto della fatica che queste persone dovevano affrontare ogni giorno, anche semplicemente per vivere; basti dire che l’acqua era un bene prezioso, non sempre disponibile.

Rimanevo per ore a leggere e a spiare, alternativamente, nel giardino e tra le colonnine metalliche della ringhiera, dove un ragno lentamente costruiva la tela.

L’intestino dei ragni è così stretto da non poter ricevere particelle solide, ma solo liquidi. Hanno risolto il problema con una digestione che inizia all’esterno, sciogliendo le parti solide delle prede mediante enzimi digestivi o utilizzando i cheliceri per macinarle, prima di attaccarle con gli enzimi.

Siamo in un mondo estremamente complesso, di cui quello strano oggetto munito di molteplici zampette articolate, quella specie di capsula spaziale in miniatura che perseguitiamo con la nostra scopa, sbagliando, è solo un esempio.

Ci sono migliaia di suoi simili, ma non uguali (altre specie), che circolano sul pianeta da molto più tempo di noi: gli aracnidi furono i primi animali a colonizzare le terre emerse; si sono trovati fossili risalenti a circa 300 milioni di anni fa. Teniamo presente, sempre facendo attenzione agli ordini di grandezza: il genere Homo, a cui apparteniamo noi e altre specie estinte, risale a 2,5 milioni di anni fa; i fossili più antichi della specie Homo Sapiens, ritrovati in Africa, hanno circa 200.000 anni.

Perché sbagliamo a perseguitare i ragni con le nostre scope e a trattarli come le mosche, le vespe e le zanzare?

Perché sono predatori degli insetti, sono nostri alleati; appostati sulle ragnatele catturano gli insetti molesti, li sciolgono e li ingeriscono. Solo alcune specie di aracnidi possono farci male, molto male, ma i più pericolosi, solitamente, non girano dalle nostre parti.

Zecche, acari e scorpioni sono anch’essi aracnidi, ma appartengono a ordini diversi dai ragni.

Le zecche sono comuni nei campi e possono causare seri danni se non le sappiamo estrarre dalla nostra pelle o da quella dei cani e dei gatti (per questi ci sono prodotti che le allontanano). Gli acari popolano i materassi e le lenzuola se non le cambiamo con la necessaria frequenza e non arieggiamo l’ambiente. Gli scorpioni hanno nella parte terminale dell’addome il necessario per fare un’iniezione di veleno: ghiandole velenifere e un aculeo. L’iniezione serve a stordire o a uccidere le prede. I più pericolosi per l’uomo non circolano in Italia.

I ragni (ordine Araneae) hanno nella parte terminale dell’addome le filiere, organi di forma conica che servono a produrre la ragnatela; sono tessitori.

I tessitori sanno che una struttura ottenuta collegando tra loro fili di seta, o di lana, o di altro materiale, è molto più resistente dei fili che la compongono.

Oggi è di moda trasferire il concetto meccanico di resilienza (la capacità di un materiale di resistere a forze dinamiche, assorbendo energia con deformazioni elastiche e plastiche) alla psicologia umana, soprattutto alla psicologia delle comunità. Le ragnatele hanno questa proprietà meccanica in misura elevata. L’intreccio di fili prodotto dai ragni può svolgere numerosissime funzioni che possiamo raccogliere in una fondamentale: adattarsi alla leggerezza.

Questi animali invertebrati sono in grado di sopravvivere in condizioni diversissime, di sfruttare l’ambiente più povero e meno governabile: l’aria.

La ragnatela generalmente serve per catturare le prede. I ragni di alcune specie utilizzano il filo per volare. Non si tratta di un vero e proprio volo: lanciano il filo e sfruttano le correnti d’aria per planare come gli aquiloni, via via spostandosi in orizzontale e in verticale.

Sono stati trovati questi fili a 4.000 metri di quota; si credeva che provenissero dallo spazio, invece no: a furia di lanciarli e di farsi trascinare dalle correnti d’aria, queste specie di ragni raggiungono i 4.000 metri senza bisogno di scalare.

Un sistema simile elaborò un artista fantasioso e sfortunato con le donne (con una sola donna), per raggiungere la luna.

Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand) – Acte III Scène XIII

Enfin, me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d’aimant et le lancer en l’air! Ça, c’est un bon moyen: le fer se précipite, aussitôt que l’aimant s’envole, à sa poursuite; on relance l’aimant bien vite, et cadédis! On peut monter ainsi indéfiniment.

Finalmente, mi metto su un piatto di ferro, raccolgo un magnete e lo lancio in aria! Questo è un buon modo: non appena il magnete vola via, il ferro si precipita a inseguirlo. Si rilancia rapidamente il magnete e – per Giove! – si può salire in questo modo indefinitamente.

I ragni che usano il lancio per volare non hanno a disposizione il magnetismo ma solo la leggerezza e questi fili elastici e resistenti. Dunque non arrivano sulla luna (solo nella fantasia di un poeta questo sarebbe possibile), però raggiungono la cima delle montagne più alte e si spostano in territori ardui.

Le tele costruite dai ragni hanno forme diverse e raggiungono dimensioni notevoli. Una specie che vive in Madagascar costruisce una tela avente la superficie di tre metri quadrati; la utilizza per catturare gli insetti che vivono in prossimità dei fiumi.

Nelle sale di Palazzo Strozzi si vedono grandi elaborazioni di fili che s’intersecano tra di loro, si muovono con l’aria emessa dai visitatori, producono suoni e disegni. Sono fili di poliestere, fili di nylon che trattengono pannelli a specchio aventi forme geometriche.

Sono fili di seta di ragno, fibra di carbonio, collegati a un microfono, agli altoparlanti, a un computer, a una videocamera, per registrare e rendere udibili e visibili le onde sonore prodotte dall’aria mossa dal corpo, dal respiro dei visitatori.

Sono anche ciuffi di Tillandsia, una pianta priva di radici che non ha bisogno del terreno a cui ancorarsi e da cui trarre l’acqua e i sali minerali necessari per fare la fotosintesi clorofilliana.

I ciuffi di questa pianta (varie specie, forme diverse) si aggrappano a un sostegno aereo e traggono dall’aria le sostanze di cui hanno bisogno. A loro bastano l’aria e la luce del sole; in natura si trovano solo nel continente americano, in zone particolarmente inospitali, ma possono vivere e svilupparsi anche in una sala di Palazzo Strozzi, con i loro lunghi filamenti avvinghiati a una palla di vetro.

Fili oscillanti, retti da palloncini e collegati a penne riempite d’inchiostro, disegnano reti casuali che s’intersecano. L’inchiostro utilizzato proviene, di proposito, da materiale inquinante (il carbone nero di Mumbai).

Troviamo, dunque, accoppiati il massimo rispetto dell’ambiente (solo il movimento e il respiro dei visitatori muovono l’aria, i palloncini e i fili) e la forma peggiore di inquinamento, per tradurre in segni grafici le onde di materia presenti intorno a noi.

Fuori della mostra i piccioni e gli uccellini, alla ricerca di molliche, di briciole, tracciano con le loro zampette disegni invisibili sul selciato di piazza Strozzi.